製図台は、ずっと前からそこにあった

2026.02.04大阪で、縁が一本につながる

大阪は、祖父が若い頃に働いていた場所でした。

内田洋行時代に築いた、人とのつながりが残っています。

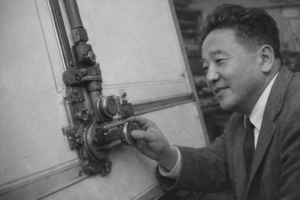

大阪日本橋、小さな工場でカメラの修理業を再スタート。

その中で、祖父は一人の人物と再会します。

かつて仕事の現場で関わった相手。

その人はすでに、M社の役員となっていました。

M社は、国産初の製図機械、

「ドラフター」を世に送り出した会社です。

再会は、特別な演出のあるものではありません。

昔話を交わし、近況を話す、ごく自然な流れの中で、

ふと、こんな言葉が投げかけられます。

「台のほうを、作らないか」

「製図機械は、もうある。

でもな、台のほうが追いついてない」

そう前置きして、相手は続けました。

「小村さんは手先が器用や。

製図台の“台”を、作ってみないか?」

その言葉を聞いた瞬間、

祖父の胸の奥に残っていた違和感が、一気につながります。

ずっと前に見た光景

祖父・小村清一が

「製図台」を仕事にするのは、1960年代に入ってからのことです。

けれど、

製図台そのものとの出会いは、

もっとずっと前にさかのぼります。

内田洋行時代、満州・大連。

測量機械の調整が主な仕事でしたが、

当時の満州には、日本各地、そして海外の技術が集まっていました。

その中で、祖父の記憶に強く残った機械があります。

ドイツ製の万能製図機。

鋳物でできた、実に重厚な機械でした。

見た目は、ごつく、とにかく重い。

ところが、実際に据え付けて動かしてみると、

驚くほど軽く、滑らかに動いた。

「さすがドイツだな」

祖父は、そう感心したと語っています。

このときは、

まさか自分が将来、

これを超える製図台を作ることになるとは、

夢にも思っていません。

ただ、「こんな機械で図面が引けたらいいな」

という感触だけが、頭のどこかに残りました。

点だった記憶が、線になる

大阪でかけられた、あの一言。

「台のほうを、作らないか」

機械ばかりが進化し、

置き去りにされていた「台」。

満州で見た、

重いのに軽く動いた製図機の感触。

戦場でも、収容所でも、

「使えるかどうか」だけが問われてきた経験。

それぞれは、

その時点では別々の出来事でした。

けれど、

振り返ったとき、

それらは一本の線になっていた。

この瞬間、

祖父はまだ、製図台づくりに取りかかってはいません。

ただ、

「これは、やるべき仕事かもしれない」

という確かな予感だけが、

はっきりと残っていました。